Inhaltsbereich

Moor

KFK Maßnahme Nr. 9

"Potenzialanalyse zu Möglichkeiten der Moorwiedervernässung im Kreisgebiet"

Moore sind Klimaschützer, Wasserspeicher und Lebensraum – wir wollen ihr Potenzial nutzen.

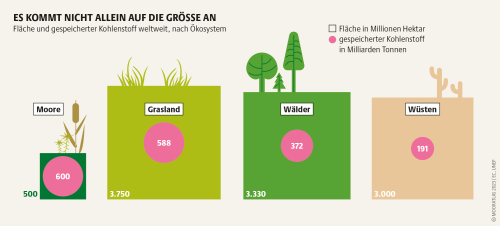

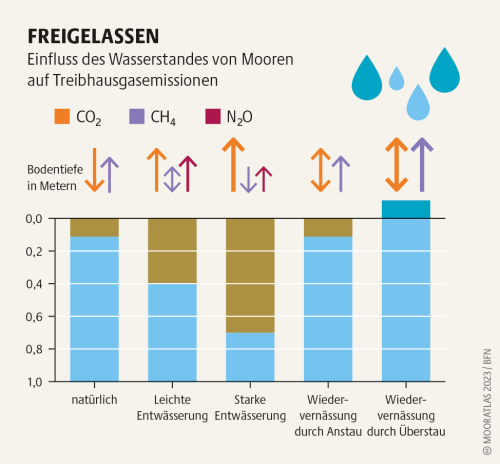

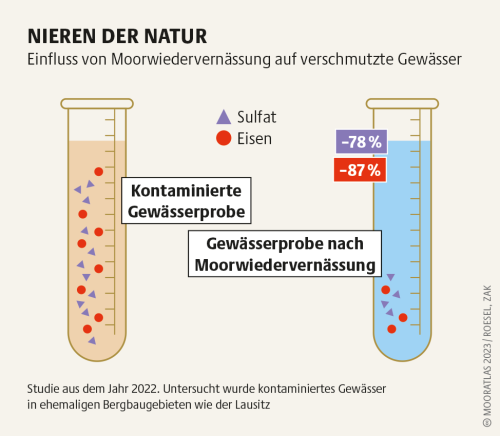

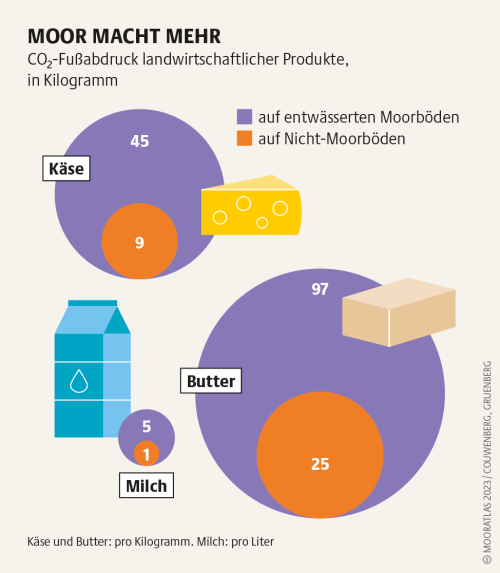

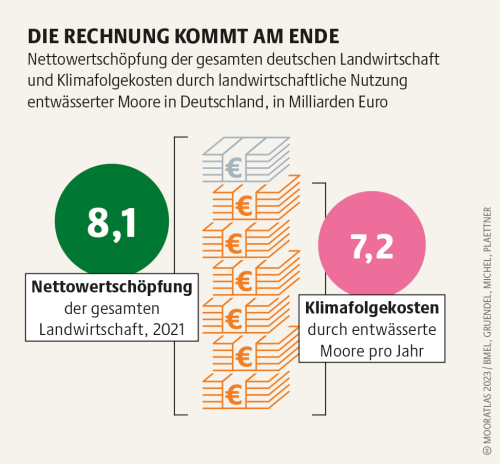

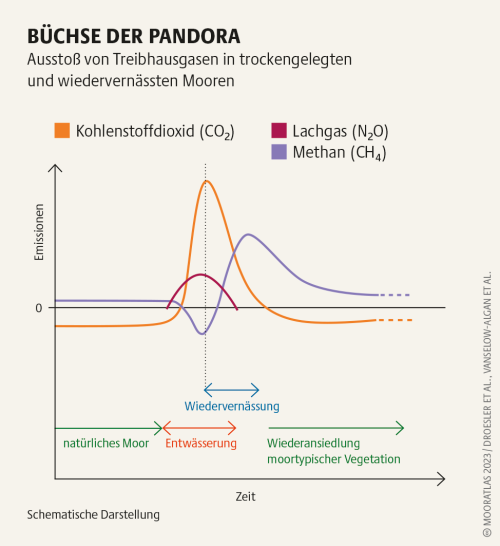

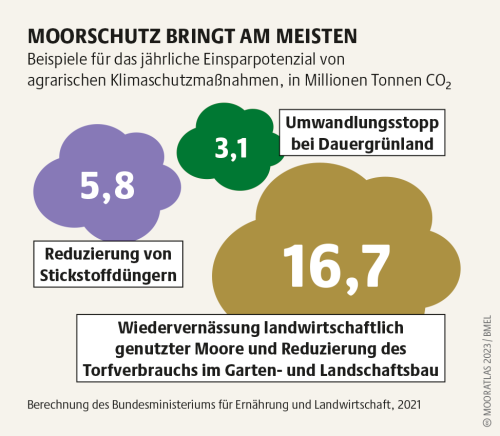

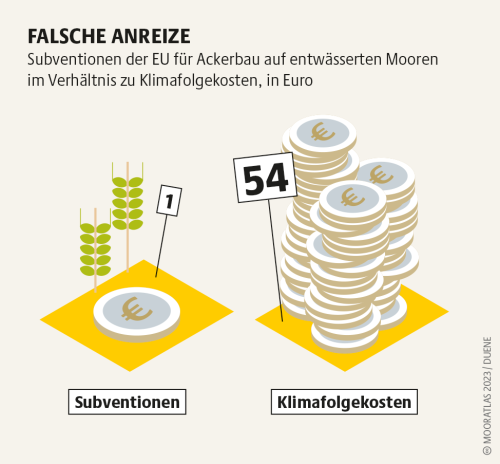

Moore gehören zu den effektivsten natürlichen CO₂-Speichern der Erde – obwohl sie nur 3 % der Landfläche ausmachen, binden sie doppelt so viel Kohlenstoff wie alle Wälder zusammen. Gleichzeitig reinigen sie Wasser, fördern die Artenvielfalt und wirken temperaturausgleichend auf ihre Umgebung. Doch viele Moore sind bereits oder werden aktuell weiter entwässert und setzen dadurch große Mengen klimaschädlicher Gase frei.

Im Rahmen der Maßnahme „Potenzialanalyse zur Moorwiedervernässung“ des Klimafolgenanpassungskonzeptes wollen wir herausfinden, in welchem Zustand die Moore und anmoorigen Böden im Kreisgebiet sind, und wo im Kreisgebiet eine Wiedervernässung möglich und sinnvoll ist. Dabei werden auch mögliche Risiken einer Wiedervernässung verschiedener Standorte untersucht. Für eine erfolgreiche Moortransformation muss auch die Sorge vor dem Verlust einer vertrauten Umwelt ernstgenommen werden, mit der Menschen sich und ihren Alltag identifizieren. Ziel ist es, Maßnahmen zu entwickeln, die das Klima schützen, die Wasserspeicherfähigkeit der Landschaft stärken (das erhöht die Resilienz gegen Starkregen und Dürren und dient dem Hoch- und Grundwasserschutz) und seltene Arten erhalten. Denn Moorschutz ist aktiver Klimaschutz – und beginnt direkt vor unserer Haustür.

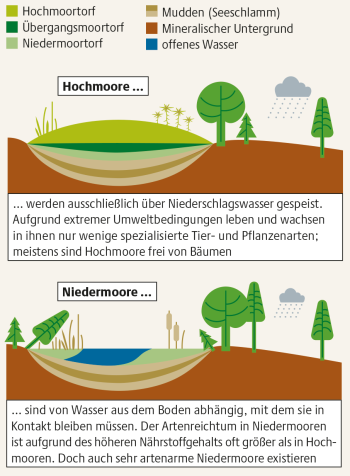

Was ist ein Moor?

Was Moore leisten

Die gemeinsame Vergangenheit von Mensch und Moor – Einflüsse auf den Klimawandel

Kartierungs-Projekt

Paludikultur und warum sie helfen könnte

Wiedervernässung technisch leicht, aber gesellschaftlich schwer

Was kann jeder Einzelne zum Erhalt der Moore beitragen?

Ausgewählte Inhalte und Abbildungen wurden dem Mooratlas 2023 entnommen:

Kontakt

-

66/4 Klimaanpassung, Landwirtschaft

Servicezeit:Montag: 8:00-17:00 Uhr

Dienstag: 8:00-17:00 Uhr

Mittwoch: 8:00-17:00 Uhr

Donnerstag: 8:00-17:00 Uhr

Freitag: 8:00-17:00 Uhr

-

Klimafolgen Kreisgebiet

Telefon: 02162 39-1206E-Mail: fabian.lindner@kreis-viersen.de

-

Klimafolgen Kreisgebiet

Telefon: 02162 39-2701E-Mail: jonathan.schatz@kreis-viersen.de